| |

|

Beachtung ökologischer Kreisläufe auf dem Biolandhof Monz-Hummel | |

Ich habe hier Bilder reingestellt, die einen Einblick in die Abläufe unseres kleinen, vielseitigen Bioland- Gärtnerhofes geben. Die Bilder sind z.T. historisch und die Qualität ist nicht immer optimal. |

|

| Obermoschel liegt im nordpfälzer Bergland. An den nach Süden geneigten Hängen ist noch Steillagen-Weinbau möglich, die Nordhänge sind bewaldet oder “absolutes Grünland”. Die Gemüsebauflächen liegen in den Tallagen. |

| Obermoschel im frühen

Frühjahr. |

| Blick auf den Hof, der an der alten Stadtmauer liegt. Stall und Folientunnel liegen etwa 300 m außerhalb des Ortes. |

Die folgenden Bilder benutze ich bei meinen Vorträgen über den ökologischen Gemüsebau. Zunächst ist etwas Theorie angesagt: | |

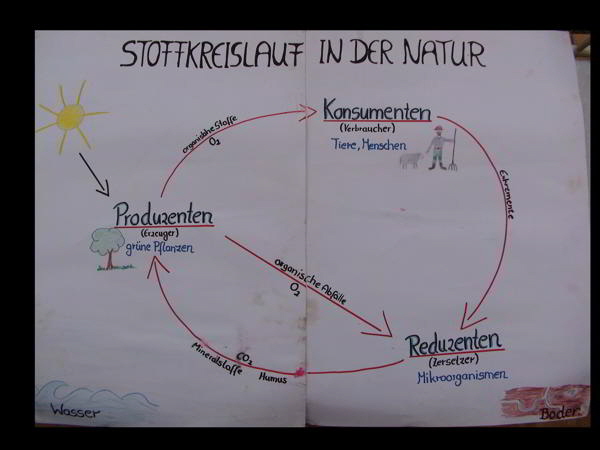

Diesen Stoffkreislauf in der Natur müssen alle Landwirte beachten. |

|

Er besteht aus drei Elementen: Produzenten, Konsumenten und Reduzenten. Die Produzenten, die grünen Pflanzen auf der Erde, können durch die Fotosynthese mit Hilfe der Sonne, des Wassers, der Luft und des Bodens organische Stoffe und Sauerstoff erzeugen. Es gibt auch einen kleinen Nährstoffkreislauf, z.B. im Wald oder beim Anbau von Gründüngung: In der Natur stellt sich in diesem Stoffkreislauf ein natürliches Gleichgewicht zwischen Produzenten, Konsumenten und Reduzenten ein. In jedem Klima und auf jedem Standort gibt es eine natürliche Fruchtbarkeit. Die Menschheit greift nun auf vielfältige Weise in dieses System ein. Der Ökobauer hingegen versucht, in Kreisläufen zu denken. Ziel seines “Ackerns” ist es, die Reduzenten, die Bodenlebewesen, zu fördern und gut zu ernähren, damit ein gesundes, nachhaltiges Pflanzenwachstum entsteht. |

|

Der Boden ist also nicht nur einfach Standort für die Wurzeln der Pflanzen sondern etwas sehr Belebtes: In einer Hand guter Gartenerde sind mehrere Milliarden Mikroorganismen tätig. | |

| Der Ökobauer kann die Mikroorganismen in seinen Äckern auf vielfältige Weise fördern. Auf unserm Gärtnerhof halten wir bewußt auch Tiere, um mit deren Exkrementen die Bodenlebewesen zu “füttern”. Hier wird eine Kompostmiete aus Stalldung aufgesetzt. |

| In der Kompostmiete entwickelt sich ein sehr artenreiches Leben. Besonders auffällig sind die Kompostwürmer. Sie sind quer geringelt und haben eine viel höhere Vermehrungsrate als die Regenwürmer. Einen neu angelegten Kompost impfen wir mit Resten eines alten Kompostes. |

| Manchmal wird der Mist auch nur kurz zwischengelagert und dann als “Flächenkompost” direkt ausgebracht. Schafsmist ist sehr trocken und muß im Sommer manchmal bewässert werden, damit der Rottevorgang nicht mangels Feuchtigkeit unterbrochen wird. feuchteren Kuh- und Schweinemist muß man auf einer Mistplatte lagern und abdecken, damit keine Nährstoffe ausgewaschen werden und eventuell ins Grundwasser gelangen. |

| Dank der Tierhaltung können wir auf einem Teil der Flächen Kleegras anbauen, das als Silage ein eiweißreiches, sehr gern gefressenes Winterfutter ist. Leguminosen, z.B. Klee oder Luzerne sorgen für eine gute Durchwurzelung des Bodens und können mit Hilfe ihrer Knöllchenbakterien Stickstoff in den Boden bringen und für die Nachfolgekultur verfügbar machen.

|

| Eine weitere Möglichkeit, die Mikroorganismen im Boden zu ernähren ist der Anbau von Gründüngung. Hier zum Beispiel ein Leguminosen-Gemenge aus Ackerbohnen, Erbsen, Sommerwicken mit einer Luzerne-Untersaat |

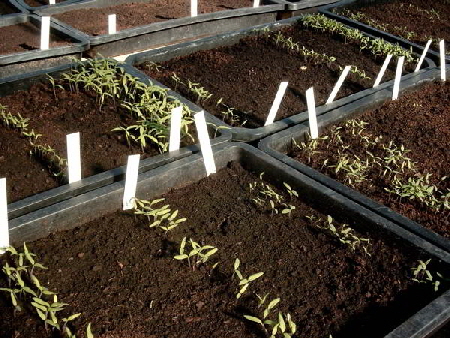

Unsere Jungpflanzenanzucht: Für mich ist es immer wieder ein Wunder, wie sich aus einem kleinen Saatkorn eine Pflanze

entwickelt. | |

| Die Samen von Kohl, Salaten, Fenchel etc. werden von Hand in den Saatkisten abgelegt. |

| Bei Lauch benutzen wir Öko-Saatplatten, bei denen die kleinen Saatkörner auf einem sich auflösenden Papier auf Endabstand fixiert sind. So erspart man sich das arbeitsaufwendige Pikieren. |

| Unsere vielen verschiedenen Tomatensorten werden in Reihen ausgesät... |

| ... und im Keimblatt-Stadium in Töpfchen pikiert. Dabei erhält jedes Töpfchen einen Sticker mit der Sortenbezeichnung, so dass später beim Jungpflanzenverkauf keine Verwechslungen vorkommen können. |

| Die Tomaten werden in mehreren Sätzen kultiviert, so dass z.B. die Kunden aus Mainz, die davon überzeugt sind, dass es in der Stadt keine Eisheiligen gibt, schon Anfang Mai pflanzfertige Jungpflanzen bekommen können. Die Kunden aus dem kälteren Hunsrück und der Nordpfalz erhalten dann auch nach dem 15. Mai noch kräftige, nicht überständige Jungpflanzen. |

| Das Giesen der Jungpflanzen - an heißen Tagen 2 mal täglich - ist bei uns noch reine Handarbeit. ups... da hatte ich noch weniger Bauch und weniger graue Haare. |

| Zum Abhärten kommen die Jungpflanzen dann ins Freie unter ein Netz zur Verhinderung von Hagelschäden und zur Vorbeugung gegen tierische Schädlinge. |

Früher wurde zur Grund-Bodenbearbeitung ausschließlich gepflügt, eine wendende Bodenbearbeitung, bei der Gründüngung gut eingearbeitet werden kann. Nachteilig dabei ist, dass sauerstoffliebende Mikroorganismen in tiefere Bodenschichten verlagert werden und sich erst wieder regenerieren müssen. Ein großer Vorteil der wendenden Bodenbearbeitung im Spätherbst ist, dass unser schwerer, schluff- und tonreicher Boden im Frühjahr schneller abtrocknet und für eine frühe Pflanzung eher bearbeitet werden kann. | |

| Eine weitere Möglichkeit der Grundbodenbearbeitung ist eine nichtwendende Tieflockerung mittels breiter Gänsfußscharen, bei der die natürliche Schichtung der Krume nicht verändert wird. Ein Nachteil dieses Verfahrens ist, dass eventuell ausgesamte Beikräuter in einer keimfähigen Tiefe abgelegt werden und der Beikrautdruck im nächsten Jahr zunimmt. Jeder Eingriff des Menschen in das Ökosystem Boden hat vielfältige Nebenwirkungen. Für mich ist ein Kompromiss, je nach Folgekultur wendende oder nichtwendende Bodenbearbeitung anzu”wenden”. |

| Ein feinkrümeliges Saat- oder Pflanzbett wird meistens mit der Kreiselegge oder der Fräse hergestellt. |

| Unsere Maschinen sind alle gebraucht erworben. Sie sind den größeren Landwirtskollegen zu klein geworden, in unserem Kleinbetrieb aber noch gut einsetzbar. Ihr Zeitwert ist so gering, dass es sich nicht lohnt, dafür eine Halle zu bauen. Deshalb stehen sie bei jedem Wetter draußen. |

Salate werden bei uns von Hand gepflanzt. | |

| Möglichst viele Gemüsearten werden mit der Pflanzmaschine gepflanzt. |

| Die Pflanzmaschine stammt aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, tut aber in

unserem Kleinbetrieb noch gut ihre Dienste. |

| Und dieses Gerät ist auch historisch: Mit dieser Dibbelmaschine säen wir Radieschen, Rettich, Dill und andere Feinsämereien. |

Im Öko-Betrieb ist es wichtig, eine Fruchtfolge einzuhalten, um die Ausbreitung bodenbürtiger Schädlinge und Krankheiten zu vermeiden und um zwischen Starkzehrern und Schwachzehrern abzuwecheln. Im ersten Jahr unserer fünfjährigen Fruchtfolge seht der Kohl. Als Starkzehrer wird er nach einer Schafsmist-Düngung von ca. 350 dt/ha angebaut. | |

| Wenn der Wirsing sich so gut entwickelt, dass die Umblätter den Boden beschatten, entsteht eine gute Schattengare und Beikräutern wird das Wachstum erschwert.

|

| Und so kann es dann auf einem sehr fruchtbaren aber auch sehr beikrautwüchsigen Standort aussehen. Im 2. Fruchtfolgejahr stehen hier Mangold und Kräuter. Wenn wir es geschafft hätten, mit der Handhacke rechtzeitiger “vor Ort” zu sein, hätten wir uns eine aufwendige Jätearbeit ersparen können.

|

| Noch ein Blick auf Kräuterbeete. Im 2. Fruchtfolgejahr stehen auch noch Knollenfenchel, Lauchzwiebeln, Rote Beete und Kürbis auf dem Acker. |

| Zum 3. Fruchtfolgejahr geben wir wieder eine Mistdüngung und bauen dann vor allem Sellerie und Zuckermais an. |

| Im 4. Jahr der Fruchtfolge stehen dann unsere Salate. |

| Und im 5. Jahr folgen stickstoffsammelnde Leguminosen: Buschbohnen, Erbsen und Puffbohnen auf einem Teil der Fläche. |

| Auf die restliche Fläche wird Gründüngung ausgesät. z. B. Hafer mit Sommerwicken oder Roggen mit Winterwicken. Die Gründüngung wird im Spätjahr gemulcht und bietet zusammen mit einer Mistgabe im nächsten Frühjahr den Kleinlebewesen im Boden reichlich Futter, sodass der dann angebaute Kohl (wieder als erstes Fruchtfolgeglied) gute Wachstumsbedingungen hat.

|

| Zwischen in ihrer Jugendentwicklung weit stehenden Kulturen, wie Gurken, Kürbis, Zucchini wird manchmal auch Gründüngung eingesät; hier zum Beispiel Leindotter. |

Tomaten sind eine Spezialität unseres Hofes. Anbauversuche mit Freiland-Tomaten verliefen meist unbefriedigend wegen Problemen mit Braunfäule (Phytophthora infestans). | |

| Im Folientunnel setzten wir verschiedene Mulch- Materialien ein: |

| Dann machten wir Versuche mit weißer und schwarzer Mulchfolie: Die weiße Folie reflektiert mehr Sonnenlicht, so dass die frühen Tomaten tendenziell eher reifen. |

| Standard ist heute der Mulch mit schwarzer Folie. Die Tröpfchenbewässerung ist unter der Folie verlegt. |

| Blick in den Folientunnel mit den reich blühenden Sondersorten im Vordergrund. Rechts wächst Paprika. |

| Wir bauen auch die seltenen dunklen Paprikasorten an. |

| Schlangengurken im Glashaus. Bei den Gurken setzen wir Raubmilben ein als Nützlinge gegen die Spinnmilben. |

| Da die Fruchtfolge in Gewächshaus und Folientunnel sehr einseitig ist (Im Sommer nur Tomaten, Paprika, Auberginen, Gurken, Basilikum), lassen wir den Boden über Winter ausfrieren oder bauen auch mal Roggen als Gründüngung an. |

Thema Pflanzenschutz im Öko-Anbau: Anfangs machten wir viele Versuche. Hier z.B. mit Knoblauch als Mischkultur in Tomaten und Behandlung mit Zwiebelschalentee gegen die Braunfäule bei Freilandtomaten.

| |

| Gegen die Kohlweißlingsraupen setzten wir, wenn die Schadschwelle überschritten war, Bacillus Thuringiensis ein, ein nach den Bioland-Richtlinien erlaubtes Bakterien-Präparat gegen freifressende Schmetterlingsraupen. |

| Gegen Blattläuse benutzten wir anfangs Brennessel-Kaltwasserauszug. Später hatten wir durch unsere nützlingsschonende Anbauweise meist genügend Marienkäferlarfen und Marienkäfer, die die Blattlauspopulation “regulierten”. |

|

|

| Erdflöhe richten besonders bei Radieschen und Rettich Schäden an. |

| Hier kommen bei uns Pflanzenschutznetze zum Einsatz |

| Trotzdem kommt es manchmal zum Totalausfall bei einzelnen Kulturen. Hier z.B. bei Zuckerhut, der im Spätherbst besonders gerne von Rehen gefressen wird. Einen Teil der Gemüsebauflächen zäunen wir deshalb mit Elektrozäunen ein. Auch haben Wildschweine schon unseren Zuckermais “geerntet”. Anbaurisiken werden durch unseren vielseitigen Anbau ausgeglichen: Wenn eine Kultur in einem Jahr schlecht wächst, wachsen andere um so besser. |

Thema Beregnung: Wir beregnen mit teurem Trinkwasser und müssen mit Wasser sehr sparsam umgehen. Deshalb werden die Jungpflanzen per Schlauch einzeln von Hand angegossen, eine sehr kontemplative Tätigkeit. | |

| Später im Bestand setzen wir dann eine normale Beregnung ein. Unsere Gemüsebauflächen liegen in der Tallagean Bächen mit hohem Grundwasserstand. Damit die Pflanzen ihre Wurzeln tief nach unter wachsen lassen, beregnen wir nur sporadisch, dann aber durchdringend. |

| Thema Hacken: Im Öko-Anbau ohne Herbizid-Einsatz muß man eine betriebsspezifische ausgeklügelte Beikraut-Regulierungs-Strategie entwickeln. Wir hacken regelmäßig mit der Zwischenachshacke am Fendt-Geräteträger zwischen den Reihen. Dabei bemühen wir uns auch, kleine Beikräuter in der Reihe mit Erde zu bedecken und am Weiterwachsen zu hindern. Wenn die Kulturpflanzen größer sind kann auch maschinell gehäufelt werden, z.B. bei Kohl, Lauch, Erbsen, Knollenfenchel, Puffbohnen, Buschbohnen. Trotzdem fällt immer noch reichlich Handhacke an. |

Thema Ernte und Einlagerung: Die Ernte der Frischeprodukte wie hier bei den Buschbohnen, geschieht regelmäßig 1-3 mal pro Woche | |

| Der Knollensellerie wird im Spätherbst vor den ersten großen Frösten mit einem Schwingsiebroder mit viel feuchter Erde dran geerntet und dann in einem ehemaligen Bierkeller mit sehr ausgeglichenem Klima über Winter eingelagert. |

| Kürbisse werden vor den ersten Frösten geerntet und in Kisten auf dem Hof gelagert. |

| Die letzten grünen und halbreifen Tomaten werden zum Nachreifen neben dem Heizraum eingelagert. |

| Rote Beete füllten wir beim Ernten in Raschelsäcke und lagerten sie anfangs in Mieten, die mit Stroh und später, wenn es kälter wurde, mit Erde bedeckt wurden. |

| Eine andere Variante war die Einlagerung im umgebauten Frühbeet. Bei der “Freilandlagerung” gibt es oft Probleme mit Mäusen, die sich auch mit Hasendraht und Walnussblättern nicht immer abhalten ließen. |

| Kohl wird in Großkisten im Keller eingelagert. |

| Die Rote Beete lagern jetzt auch im Keller, abgedeckt mit feuchten Tüchern, damit sie nicht so schnell austrocknen. |

| Gemüse, das auf dem Markt frisch verkauft werden soll, wird nach der Ernte auf dem Hof gewaschen - bei uns noch reine Handarbeit. |

Unser erster Markttag am 25.5.1984: Wir vermarkten zusammen mit Stefan Herde, der in Guldental einem kleinen Biolandhof betreibt. Standbreite: 2 m unser Umsatz am ersten Tag: 17,00 DM | |

| Unsere Anbauflächen, die Anzahl unserer Kunden und die Verkaufsfläche auf dem Markt entwickelten sich parallel. |

| Besonders im Frühjahr, wenn wir unser reichhaltiges Tomaten-Jungpflanzensortiment anbieten, benötigen wir eine ausgeklügelte Logistik, um alles zum Markt zu bringen. |

| Den neuen Hofladen haben wir 2002 im ehemaligen Schafstall am Hof eingerichtet. 2002 haben wir auch mit dem Zukauf über den Naturkost-Großhandel begonnen, da die Kunden im Laden eine reichhaltigere Angebotspalette erwarteten. |

Öffentlichkeitsarbeit: In einem kleinen direktvermarktenden Betrieb darf die Öffentlichkeitsarbeit nicht vernachlässigt werden. Wir waren lange Jahre Demonstrationsbetrieb für den ökologischen Anbau und luden oft Kunden und am ökologischen Anbau interessierte Gruppen zur Hofbesichtigung ein. | |

| Auch Vorträge über unsere seltenen Tomatensorten und Tomaten-Testessen kamen gut an. |

| Auf dem BUND Fest in Bad Münster am Stein/Ebernburg zeigten wir regelmäßig unser reichhaltiges Angebot an seltenen Tomaten.. |

|

|

| Das Fernsehen wurde auf unsere seltenen Tomatensorten aufmerksam. Der Südwestfunk drehte im Rahmen seiner Reihe “Im Grünen” eine Reportage über die Tomaten. Infolge des großen Interesses an der Sendung wurde diese mehrere Jahre lang im Frühjahr wiederholt ausgestrahlt. Und Uschi kochte mehrmals mit Johann Lafer in seiner Fernsehsendung “Himmel und Erd”. |

| Über die Sommertrockenheit 2003 wurde ein kleiner Film für die Landesschau auf unserem Hof gedreht. |

| In unserem kleinen Bioland Gärtnerhof können wir viel Geld sparen, indem wir viele Bauarbeiten selbst verrichten, wie hier z.B. der Bau eines Schafsunterstandes. |

| Auch die Trainage durch den Feldweg legten wir, bevor der Weg geteert wurde. |

Jahrelang hatten wir eine kleine Mutterhuhherde. Als in den 90ern immer mehr Bauern aus der Region auf Öko-Anbau umstellten, gaben wir diesen Betriebszweig auf und schickten unsere Rindfleisch-Kunden zum Biolandhof von Hans Pfeffer im nahen Odernheim. | |

| Unsere Schafherde behielten wir: Sie pflegen die steilen Gründlandflächen rund um Obermoschel und ihr Dung ist die Grundlage für die Fruchtbarkeit unserer Gemüseflächen. |

| In der Anfangszeit des Hofes hielten wir auch ein paar Mastschweine “mit Familienanschluß” überwiegend zur Selbstversorgung. Nachdem im nahen Callbach Martin Mohr seinen elterlichen Betrieb auf Bioland umstellte, gaben wir die Schweinehaltung auf und kauften dort unser Schweinefleisch. |

Biotoppflege ist ein Arbeitsschwerpunkt über Winter im Nordpfälzer Bergland. In den steilen Hängen dürfen die auf Stock gesetzten Hecken - nach Genehmigung - klimaneutral verbrannt werden. | |

| Ein großer Erfolg unseres sorgsamen Umgangs mit der Natur ist, dass vereinzelt wieder Orchideen wachsen. |

| Orchideen wachsen auf mageren Standorten, wenn die Konkurrenz von nährstoffbedürftigen Pflanzen ausbleibt. In unserem Betriebssystem wird das extensiv genutzte Grünland abgemagert, indem die hier erzeugte organische Masse als Heu entnommen und über Winter im Stall an die Schafe verfüttert wird. Der im Stall anfallende Mist kommt kommt unseren Gemüsebauflächen zugute und ersetzt die durch den Gemüseverkauf “exportierten” Nährstoffe. Ein weitgehend geschlossenes System, bei dem auf den mageren Grünlandflächen auch seltene Pflanzen eine Chance haben, sich wieder anzusiedeln. Und auf den Gemüsebauflächen mit ihrem starken Nährstoffexport bleibt die Fruchtbarkeit erhalten. Das belegen auch die Bodenuntersuchungen in den letzten 25 Jahren. |

| Auch das Grünland ist sehr artenreich. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg zu einer wirklich nachhaltigen Landwirtschaft. |